È da tantissimo tempo che non scrivo recensioni di libri per bambini. L’ho fatto per un periodo, poi ho dovuto smettere per cavalcare onde in tempesta, crescere e atterrare su terre più solide. Aver letto questo libro meraviglioso insieme a mio figlio mi ha fatto ritrovare la voglia di condividere, di raccontare con parole mie le finestre che si aprono dentro di noi quando incontriamo una storia così carica di significati profondi.

Il libro è La storia della piccola Bun che inseguì il suo sogno di Alan Barillaro, regista, animatore e sceneggiatore canadese di origine italiana, vincitore del premio Oscar 2017 per il miglior cortometraggio d’animazione con Piper.

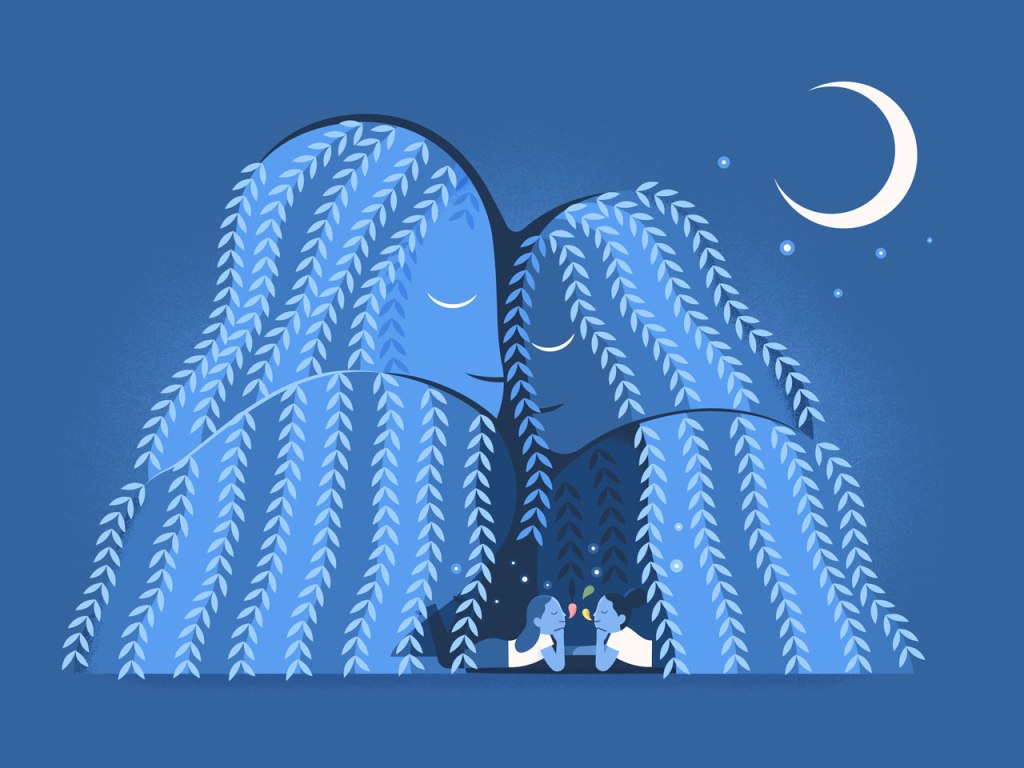

La storia narra le avventure di una piccola coniglietta di nome Bun, con le orecchie corte corte e un cuore molto grande. La sua tana era un mondo fatto di gallerie che, purtroppo, non poteva chiamare “casa”. La colonia dei conigli non accetta chi è diverso e quelle sue orecchie così piccole sono, per gli altri, “un cattivo presagio”.

La dimensione delle orecchie non è però l’unica caratteristica che rende Bun unica. Solo lei, infatti, ha il potere di sentire il canto di tutte le creature della natura: quello di sua mamma, degli uccelli, dei cervi, delle farfalle e persino degli Spiriti che guidano il mondo naturale.

Rifiutata dai suoi simili per proteggere la sua famiglia, la coniglietta parte per un lungo viaggio con un obiettivo: chiedere allo Spirito Volpe, lo spirito del fuoco, di realizzare il suo desiderio di diventare come tutti gli altri conigli. Sarà un viaggio magico che la porterà a trovare una nuova famiglia, fatta di amici fedeli, ma anche a perdere se stessa.

Senza seguire gli avvertimenti di chi la ama così com’è, Bun finisce infatti nella trappola delle farfalle Monarca, che realizzano il suo desiderio facendole crescere orecchie lunghe, per poi scomparire. Lo Spirito Volpe, furioso per aver perso le sue farfalle, non darà tregua al mondo finché Bun non gliele riporterà.

Ma rinunciando a essere se stessa, Bun non ha perso solo le sue orecchie piccole, ma anche la capacità di sentire il canto del cuore.

C’è un indovinello che attraversa questa meravigliosa storia. Un indovinello cantato dalle farfalle, che solo Bun è in grado di ascoltare.

“Sfarfalla ma non vola

Sobbalza fino in gola

Puoi scavare per cercarlo

E senza muoverti seguirlo”

L’unica salvezza per la protagonista e per il suo mondo è ritrovare il contatto con il proprio cuore. E sarà proprio l’amore per gli altri e per se stessa, il coraggio di essere ciò che è e la resilienza a farle ritrovare il suo straordinario potere.

Questa storia è costellata di significati potenti. C’è il rispecchiarsi nelle ferite degli altri, il dolore di perdersi, il valore dell’amicizia, la forza di ritrovarsi. Ci sono tutti gli elementi, e ci sono le guerre che a volte vanno combattute per ristabilire nuovi equilibri. C’è il fuoco che brucia e divora ogni cosa e i fiori che rinascono dalle ceneri.

È un inno dedicato a chiunque si sia sentito diverso o non accettato almeno una volta nella vita, una celebrazione dell’unicità e dell’essere amati così come siamo. È stato bello leggerlo ogni sera. Così bello che, quando l’abbiamo finito, ci siamo sentiti un po’ smarriti. È un libro per grandi e piccoli, per chiunque voglia riscoprire il potere della diversità.